+

有时候,一则简单的新闻,在经过几轮传播后,就会变得面目全非。理智、审慎、多元、开放——在这充满了非理性沟通与偏见的时代,C计划选择用批判性思维重构起人们由事实通往观点的路径。

分享蓝方老师在TEDxShenzhen2024年度大会的演讲,从饱受争议的犹太人说起,她呈现了一场因人类思维习惯而造成的审判。面对充满不确定性和复杂性的世界,也许批判性思维是破局的关键。

大家好,我是蓝方。我之前是一个记者,在财新传媒负责公共政策报道。从教育公平、劳工权利、社会保障再到收入分配,都是我长期以来关切的议题。作为记者,不断追求真相,找到最可信的信息源,最可靠的知情者,采访不同角度的观点,呈现公共议题的复杂性,是我长期以来的工作。

现在,我是一名教育者。2016年,我和我的朋友们创办了一家教育创新机构,C计划。C计划的C,说的是Critical Thinking,批判性思维。

那什么是批判性思维?它和我一直所关切的社会公正有什么关系呢?

在C计划,我们每个学期都会带着不同年龄段的孩子阅读一系列经典好书,基于经典书籍所创设的场景,向孩子们抛出诸多极具思辨性与挑战性的问题,在分析论证这些问题的过程中,帮助他们养成和提升批判性思维。

在五年级的寒假,孩子们的阅读主题,是犹太大屠杀。我们的必读书籍里有一本是《安妮日记》。它是生活在荷兰的犹太小女孩安妮·弗兰克的私人日记,记录了纳粹占领期间,包括她一家四口在内的八个人躲在密室里生活的两年时光。它用私人视角的微观叙事,生动、具体地向世人展示了战争、仇恨如何扭曲着普通人的日常生活。孩子们读这本书,都会有一个强烈的困惑:为什么希特勒要屠杀犹太人?为什么德国人那么憎恨他们?

所以我们有一个专门的课时,除了介绍宗教、历史、经济等因素所带来的对犹太人的敌意,也基于书中所呈现的反犹宣传,带着孩子们分析一系列针对犹太人的阴谋论是如何进一步点燃这样的敌意。

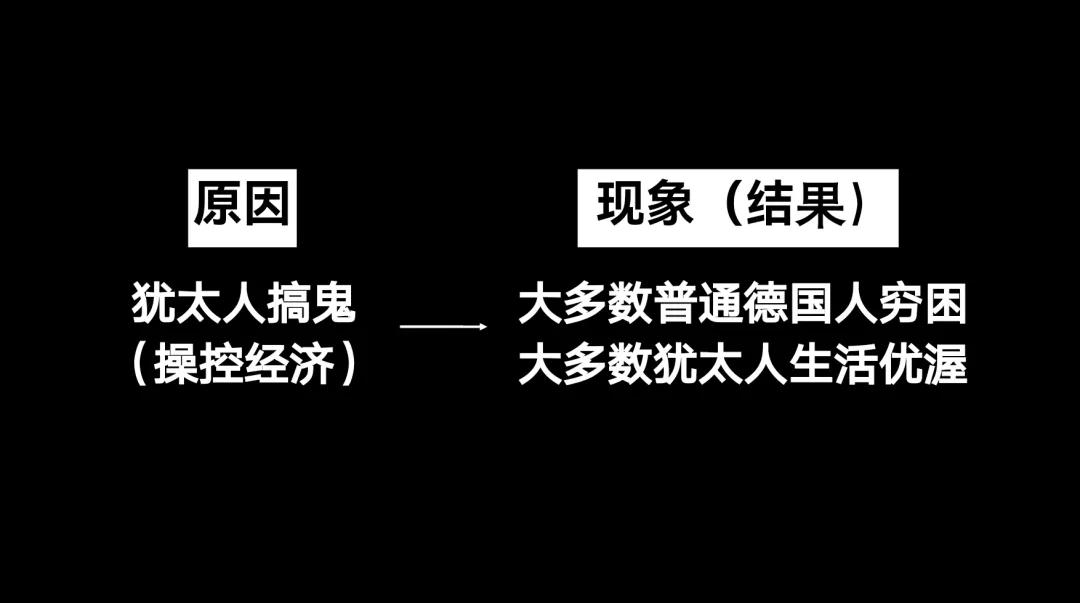

例如,一战后普通德国人普遍穷困潦倒,而不少犹太人却生活优渥。希特勒反犹宣传的一个重点,便是指控犹太人在操控经济。在敌对或存在竞争关系的群体之间,当一方受益和一方受损,相对受损那方就认定是另一方在作祟。——这就是阴谋论最为典型的逻辑之一。

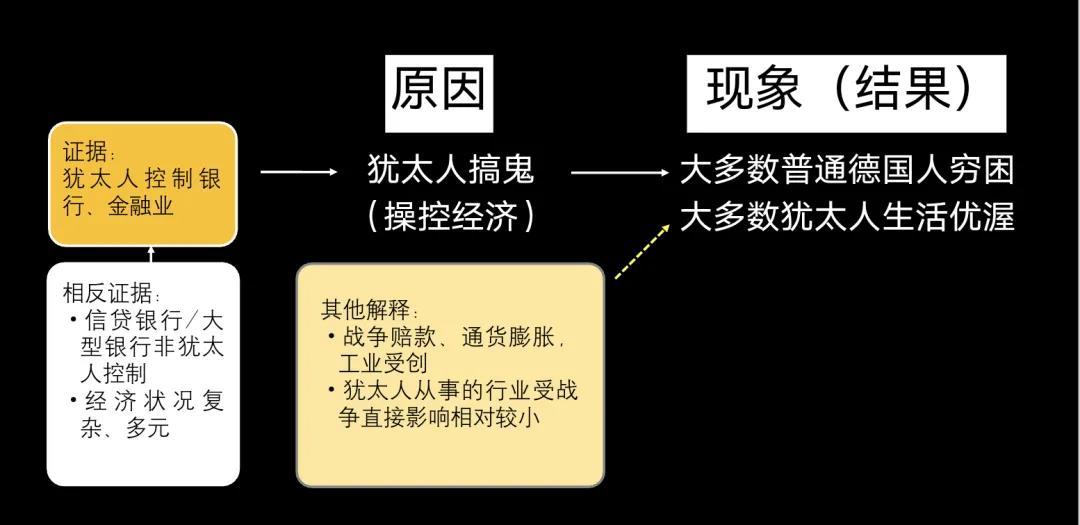

那这样一套逻辑有什么问题呢?第一个问题便是,是否存在其他解释?例如,一战后为什么普通德国人这么穷?更重要的原因可能是战后的巨额战争赔款与通货膨胀,导致德国经济普遍不振、出现大规模失业。而犹太人的富裕,则与他们从事的行业有关。因为历史上的宗教排挤,犹太人不能拥有土地,不能进入某些行业,于是很多犹太人只能经商放贷,从事这样一些被传统基督徒唾弃的职业,而这些职业又会加深他们是贪婪、邪恶的刻板印象;或者选择成为律师、医生这样的专业人士。这些行业和岗位,收入高,也较少受到战争的直接影响。

当我们面对不同的解释时,更应该相信哪一个呢?这时,就要看有什么证据了。就像纳粹指控犹太人操控经济,究竟有什么证据?

当时纳粹一个非常重要的指控,就是犹太人控制了德国的金融业。但许多历史学家也提出了相反的证据:犹太银行家确实拥有将近一半的私有银行;但德国为数众多的信贷银行、为大型工业提供资金的现代银行都不是犹太人控制。当时德国经济的复杂性和多元性,意味着没有任何一个单一群体能够完全控制或操纵整个国家的金融和经济。

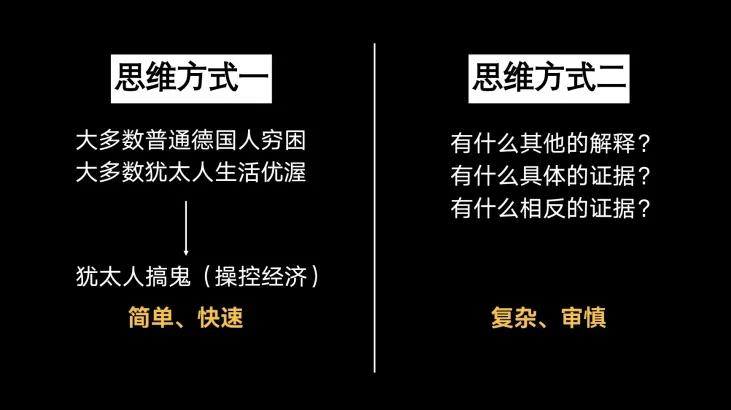

于是,我们可以在这个例子里,看到两种截然不同的思维方式。

第一种:是看到表面的现象(德国人穷、犹太人富),马上相信一个最为直接、表面的解释——都是因为犹太人操控经济。这是一个非常简单、快速的论断。

第二种:却会在快速得出结论之前,按下一个暂停键,审视自己整个推理论证的过程有没有问题。同一个现象,还有什么其他可能的解释?不同的解释分别有什么证据?某一个证据本身是否真实充分?是否有相反的证据?用一种更审慎的态度,寻求一个更为复杂的结论。

后一种思维方式,便是我们所说的,批判性思维。我很喜欢的一个比喻,将批判性思维比作X光机。它将我们思考的过程显性化,让我们能够更好地去审视、评估我们的思考,以决定我们到底应该信什么和做什么,Rethinking of the Thinking。在我们思考问题的过程中,从一开始界定问题、获取信息,再到评价、应用信息、表达观点,每一个环节,都有很多具体的方法论和思维框架,帮助我们基于更高质量的信息,做出更全面充分的推理,得出更审慎的结论。而这些思考的方法,并不是我们与生俱来的,需要长期刻意的学习和练习。

此前几年,关于犹太阴谋论的这堂课课程效果都非常好。解决了孩子们的很多疑问,帮助他们看到种族言论、仇恨言论的问题所在。但去年,课堂的留言区,第一次出现了这样的评论:“犹太人就是很贪婪啊!” 、“这个民族就是很讨人厌啊,像吸血鬼一样。”

为什么这么说呢?这个孩子也粘贴了一段有关“河豚计划”的文字发在评论区。他说:当年我们中国人救了那么多犹太难民,结果他们还想要在中国建国!其他同学纷纷惊叹:原来还有这样一段历史!犹太人原来是这样一个民族。

我立即肯定了这个孩子广博的知识面。但是他的论证,是一个具有说服力的论证吗?关键在理由。这一则关于犹太人想在中国建国的信息,从哪里来的?信息源是什么?网上看到的说法、营销号撰写的信息,可靠吗?他们的信息来源,又是什么呢?相比起不知来历的营销号提供的说法,历史学家的专著、学术论文可能是更可靠的信息源。

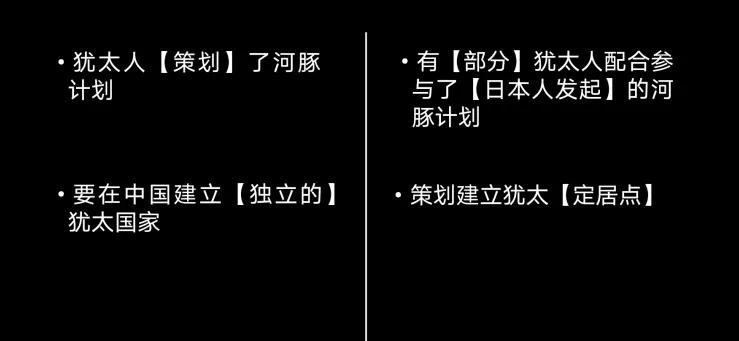

当我们对比一系列关于河豚计划的严肃学术研究,可以发现这些流传在中文舆论场上的信息,其实对事实有着极大的扭曲与简化。历史上确实是有河豚计划,最后因为种种原因破产,并未执行。但是这一计划是日本政府和军方策划的,而不是由犹太人发起。日本政府试图利用犹太族群的资金,以开发满洲国,而提出在东北设置犹太人安置点。

面对这个计划,犹太社区内部也非常分裂。有一些人积极响应支持,经历了迫害、逃亡后,他们希望能尽快安定下来;有一些人,则怀疑日本政府的目的,他们心中的家园在巴勒斯坦,一直犹豫观望;还有些犹太人,强烈反对与军国主义、法西斯主义的日本的任何合作。从一系列历史文件来看,河豚计划策划的是一个被日本政府控制的犹太定居点。这与一个独立国家,是完全不同的概念。我们可以感受下这两种说法:犹太难民曾计划在中国建国 vs 一部分犹太难民曾积极配合、参与日本人想在中国东北设立犹太人定居点的计划。是哪一种说法更容易煽动起对犹太民族的仇恨呢?

很多时候,我们很可能会直接接受网上一些来历不明的简单结论。但批判性思维,却要求我们在接受结论前先按下暂停键,审视信息源,寻求更可信的信息源,对比不同的信息、审视他们的证据,正视问题的复杂性。

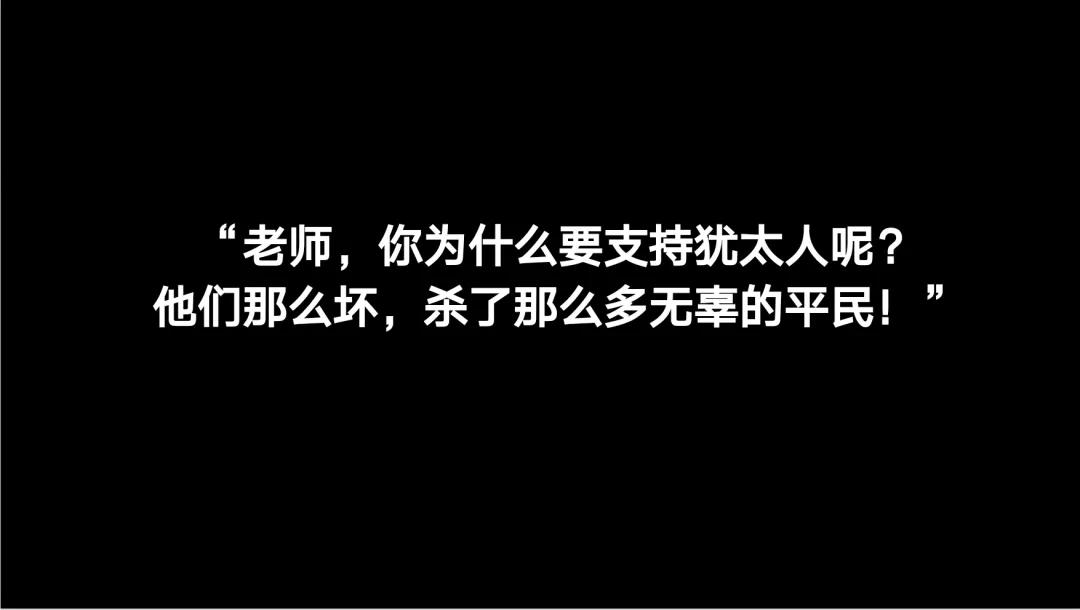

对这个话题感兴趣的孩子们,和我一起去回溯信息源、查阅了更多信息后,这场争论看似被平息了。但最初发言的那个学生,好像并不服气。下课后他问我,老师,你为什么要支持犹太人呢?他们那么坏,杀了那么多无辜的平民。

学生的愤怒,我当然理解。它背后,是强烈的正义感和人道主义立场。从2023年10月7日开始,新一轮的巴以冲突发展至今,已演变成一场彻头彻尾的人道主义灾难。控制加沙地区的哈马斯率先向以色列发起恐怖袭击——但在此之前,却是以色列长年累月对巴勒斯坦地区的非法占领。哈马斯直接屠杀了包括妇孺平民在内的1000多名以色列人,还劫持了上百名人质。随后,以色列正式宣战,向加沙发起猛烈围攻。根据联合国的最新数据,截至日前,加沙已有超过4万3469人丧生,其中大部分是平民,至少有一万三千人是儿童。以色列面对哈马斯的攻击,确实有正当防卫权。但以方针对医院、学校、居民楼的轰炸,对加沙地区的全面封锁围困,早已超出自卫范畴,绝大多数都是违背战争法和人道主义原则的行为,遭到国际社会的强烈谴责。

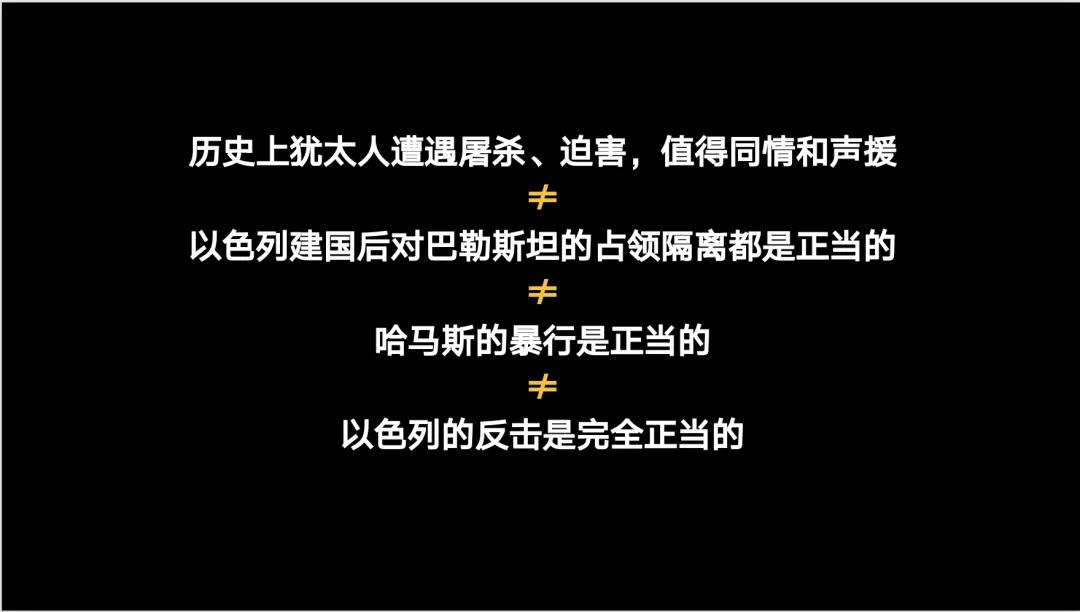

我也对此愤怒,我也反对以色列的行为。那这和我反对针对犹太人的阴谋论、谣言矛盾吗?我们可以持有的观点,只能在支持或反对犹太人、以色列人之间二选一吗?历史上600万犹太人遭遇屠杀,整个族群遭到迫害,值得同情和声援,但这并不意味着以色列建国后对巴勒斯坦的占领隔离都是正当的;以色利对巴勒斯坦的政策有问题,并不代表哈马斯的暴行是正当的;哈马斯的恐怖主义行径应当被指责,但这不意味着以色列的反击就完全是正当的。

一个人对犹太族群的观点,可能是复合的、复杂的;甚至犹太社群内部,他们的观点也是复杂的、多元的,他们中有极右翼分子坚决支持以色列政府的军事行动;也有坚定的和平主义者,对巴勒斯坦人民的境遇怀有同情。

然而我们中的很多人都多么迫切地想要得到一个明确的结论:你到底是支持,还是反对。这让我们很容易陷入到简单的非黑即白,用简单的立场划分敌我彼此,不断加剧撕裂与对立。但批判性思维却要求我们正视问题的复杂性,区分事物发展的不同阶段、不同情况、区分行为的主体,就事论事地作出判断。

然而遗憾的是,我们往往还是会更喜欢那个更简单的答案。简单地分出来了我们和他们,好的和坏的,接着快速得出结论——就应该拒绝和那些坏人为伍,拒绝他们出现在我们的生活中,把他们赶走,甚至消灭掉。偏见,歧视,仇恨暴力,乃至种族清洗。这就是历史上一次又一次发生过的惨剧。

而这也是我们正在面临的现实。那个儿子刚刚死掉的妈妈,怎么还能穿着套裙黑丝,那么冷静——她一定不爱她的儿子;她一定是想炒作、想讹钱,想做网红。这是去年5月,武汉一名一年级男孩在校园里惨遭车祸离世后,她的妈妈所遭到的凝视和审判。10天后,这位心碎的妈妈从小区24楼的楼顶,一跃而下。——简单归因,倒推动机。大量的网络暴力,都源于缺乏对他人境遇以及人类情感丰富性的认知和想象,而快速直接地妄下结论。

大城市怎么这么堵,不就是外地人太多了吗?这是这些年来,关于城市病的讨论中,最常听到的论断。由此而来的,是对外地人的歧视、排挤,甚至将驱逐低端人口视作理所当然——简单将堵车、大城市病归咎于人太多,让我们忽略背后更复杂而重要的问题——城市规划、公共资源的供给不足、不均。而简单地将人视作负担,又掩盖了不同阶层、不同岗位的人们对城市这个复杂的有机整体所作出的巨大的贡献。“喜欢杨笠脱口秀的,都是极端女权!”、“找不到工作,还不都怪自己没能力。”、“自己的孩子怎么会没办法让他不哭?还有脸带孩子来公共场合影响别人?”……这些在网络上随处可见的论断,无一不是对复杂问题的简单化。

但我们为什么总是如此热爱将复杂的现实简单化?因为人的思维,总是有惰性。简化思维,节约我们的认知资源,让我们在这个充满不确定性的世界里,似乎找到了一个确定的锚点,而自我感觉多了一些掌控感和安全感。结论越是简单,越能击中情绪、带来流量。在网络时代的信息茧房里,这些偏见被不断重复、不断放大、不断强化。我们会看到在公共舆论场上,散播假消息、阴谋论的营销账号,翻云覆雨;各种基于性别、性向、种族、宗教、地域的仇恨言论,一呼百应。

如何对抗和改变这一切?首先,我们需要有意识地按下暂停键。

· 自我觉察。我是否因为某种情绪而过快地做出了判断?我是否未经思考而简单接受了主流的观点、权威的看法?

· 不懈质疑。这些观点、看法都是对的吗?他们是怎么得出这些结论的?背后的理由到底是什么?

· 理性评估。他们给出的理由、证据,信息源是什么,真实可信吗?是否存在断章取义、偷换概念?这些信息是否全面充分,有没有忽略其他的可能?

· 多元开放。其他人,尤其是持相反观点的人,对这个问题怎么看?是否有我之前忽略的视角和问题?

我需要承认,自己是可以被说服的,我最终的观点是可以不断调整、修定的。

批判性思维不断帮助我们成为一个求真、求知、开放、公正的人。 在这样一个充满了撕裂、对立的世界,我们能否真的学会用理性的沟通、对话,而非诉诸暴力、诉诸强权、诉诸仇恨和对抗,去面对这个世界的复杂性和不确定性? 我们始终相信,我们在今天所种下的一颗颗关于理性思考的种子,它们一定一定会在不远的将来,生根、发芽。